Por Isachi Durruthy Peñalver

Enrique Mejías García, editor y musicólogo del archivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ilumina nuestro recorrido con valiosas declaraciones sobre los fondos de arte lírico cubano que aquí se conservan. En esta segunda parte de la entrevista, continuamos nuestro recorrido en torno al quehacer de relevantes compositores y directores de orquesta.

La presencia del maestro Moisés Simons dentro del archivo SGAE está marcada por su destacada trayectoria en España como pianista, compositor y director de orquesta. ¿En ese caso, pudiera equipararse, digamos, los fondos que conservan de Moisés Simóns con los que anteriormente mencionabas de Ernesto Lecuona?

Los fondos de Moisés Simons son más limitados. Por ejemplo, de Lecuona, además de los títulos líricos que te mencionaba anteriormente, tenemos decenas de canciones que él registraba aquí pero que no pertenecen al teatro musical. Algunas sí están extraídas de zarzuelas como Triste es ser esclavo de El Cafetal, o Allá en el batey, de la zarzuela El Batey.

Pero luego conservamos también muchas canciones independientes como el Vals de los Mares. De Moisés Simons principalmente tenemos dos obras, pero son dos títulos importantísimos. Una de ellas es La niña Mersé y otra es Yo soy tú. También conservamos números sueltos de una propuesta en la que él colaboró antes de morir, una revista concebida para la gran vedette española Celia Gámez, titulada Hoy como ayer. Ese fue justo su último trabajo.

Pero como títulos originales suyos, sin duda alguna, La niña Mersé y Yo soy tú son muy relevantes. Debemos tener en cuenta que Moisés Simons se marcha de La Habana a comienzos de la década de 1930 atraído por el éxito internacional tremendo que está teniendo con El manisero. Se convirtió en una marca de éxito gracias a 24 compases de música que arrollaron con todo (sonríe).

Simons viene a Madrid y estrena La niña Mersé. La estrena en el mejor teatro y por la mejor compañía que podía estrenarse en ese momento, que era el Teatro Calderón, de Madrid. La niña Mersé tiene libreto de los autores españoles Antonio Asenjo y Ángel Torres del Álamo, pero es una obra ambientada en Cuba y de hecho el título original es La niña Mersé, zarzuela cubana.

La obra logró una acogida formidable, se grabaron varios números, se editaron además números para canto y piano y de ella conservamos los materiales de orquesta que están preparados por la Sociedad de Autores Españoles y un número de la orquestación original al menos tenemos completo. Esta obra te repito tuvo un enorme éxito, se repuso bastante, pero rápidamente Moisés Simons se va a París, que es donde se sabía que todo el mundo tenía que ir para triunfar en Europa. Sabía que, si había tenido éxito en Madrid, muy probablemente lo tendría en Francia.

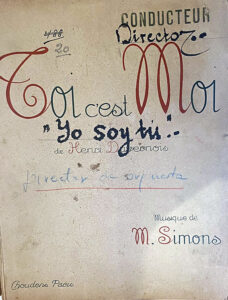

En París estrena Toi c’est Moi que, sin duda alguna en los bufos parisinos, es la opereta francesa de mayor éxito de la década de 1930. Centenares de representaciones en Paris, grabaciones, adaptaciones cinematográficas, un verdadero bombazo.[1] De Toi c’est Moi, conservamos el libreto de la adaptación española que después de la Segunda Guerra Mundial fue preparada por Rafael Fernández-Shaw y los materiales originales.

Aquí he sacado para que veas el canto piano con todas las marcas de los estrenos. Claro son los materiales franceses, pero con las marcas de la interpretación en castellano. ¡Esta obra es una maravilla!! El libreto es de Henri Duvernois, uno de los grandes vodevilistas del periodo. Como te digo, en París fue una obra de un éxito arrollador.

Pero la historia de Moisés Simóns es muy triste porque él terminó en un campo de concentración confundido por su nombre de Moisés, se le consideró judío y estuvo en un campo de concentración con un final de vida lamentable, porque cuando fue liberado del campo, casi al final de la guerra, en 1945, él se encontraba con una salud muy precaria.

Entonces es cuando surge el proyecto de traducir al español Toi c’est Moi. Es verdad que ya era la España de Franco y quizás fue consideraba como una obra excesivamente frívola, ligera, muy francesa, pero a la vez muy cubana. Todos los ritmos populares cubanos están en Toi c’est Moi o Yo soy tú, como se tradujo. Es una obra que al estrenarse en el Teatro Español de Barcelona no tuvo el éxito esperado. Yo estoy seguro que esta obra se estrena en la época de La niña Mersé, diez años antes, y hubiera arrasado. También estoy seguro que es uno de los títulos que hoy en día si se representase en español, sería una gran recuperación de la obra de Moisés Simons, que sin dudas es un autor que lo merece.

Hemos hablado de algunos compositores como Eliseo Grenet o Ernesto Lecuona, orquestadores y arreglistas con una presencia valiosa en el archivo SGAE, como el maestro Félix Guerrero, pero, en el caso de los intérpretes cubanos de esta época. ¿Podemos encontrar alguna referencia aquí?

Archivos como tales no, pero por ejemplo tenemos el caso de María de los Ángeles Santana, vedette cubana que arrasó aquí en España, desde que vino en la década de 1950 y estrenó la revista Tentación. Pues de Tentación conservamos estos materiales de orquesta y también de muchos otros títulos que protagonizó aquí la Santana como ¡Conquístame! y ¡Eres un sol!, ella fue sin dudas un auténtico icono de esa época.

Antes, cuando hablamos de la zarzuela Niña Rita, evocamos la colaboración de Ernesto Lecuona con otro gran referente de la época, el pianista, compositor y arreglista cubano, Eliseo Grenet.

Sí, Eliseo Grenet, cuando las cosas se pusieron muy duras con el gobierno de Gerardo Machado, él estrenó un son titulado Lamento cubano y se le empezó a perseguir, tuvo que huir y se marchó de Cuba a comienzos de la década de 1930. Llegó a España y estrenó aquí una obra que él había presentado antes en La Habana, titulada La virgen morena. Primero la estrena en Barcelona, se convierte en el gran éxito de la zarzuela cubana en España. La virgen morena, zarzuela de costumbres cubanas antiguas.

Cuando se ha escrito la historia de la zarzuela en Cuba, siempre se ha insistido mucho en El Cafetal como la primera zarzuela moderna cubana, pero se nos olvida que un año antes de esta obra de Lecuona, Grenet había estrenado La Virgen Morena. Es un título que quizás porque él inmediatamente tiene que escapar y se marcha de Cuba, quizás ha pasado un poco desapercibido, pero estamos hablando de una zarzuela de mucha enjundia. Aquí en el archivo SGAE conservamos la partitura original, los materiales de orquesta y el libreto de esta obra que, como El Cafetal, por ejemplo, un año posterior, está ambientada en la época de la colonia, ya es una historia sentimental con algunos personajes bufos de por medio. Es decir, es la misma estructura de todas las zarzuelas icónicas de la temporada del Teatro Martí, [2], lo único que La Virgen Morena no formó parte de esas temporadas.

Como te comentaba, esta zarzuela tuvo un éxito tremendo. Fue grabada por varios barítonos aquí, porque se convirtió en una obra de lucimiento para este tipo de voz. Por ejemplo, Eduardo Brito, un barítono dominicano muy famoso en esos años, pero también Marcos Redondo, el gran divo de la época, representó y grabó La Virgen Morena aquí en España. Y es un título interesantísimo del que conservamos fuentes completas y que, si alguna vez se quisiera recuperar al maestro Grenet escénicamente, podría ser La virgen morena, o La niña Mercè y Yo soy tú de Moisés Simóns. Yo creo que son títulos que desde aquí podemos ofrecer a la sociedad y además porque lo merecen.

El archivo SGAE gestiona todo con gran cuidado, procurando no solo la conservación sino también la disponibilidad para investigadores y el público interesado. En ese sentido, ¿cómo es posible consultar estos fondos?

Nosotros tenemos una página www.archivo.sgae.es y aquí vamos subiendo todo el catálogo. Por supuesto, se puede consultar todo el catálogo online, pero otra cosa son los documentos. Los que están en dominio público se pueden ver, continuamos digitalizando y vamos subiendo, hay miles y miles de documentos. Lo que pasa con este repertorio es que, en su totalidad, todavía está protegido por la propiedad intelectual. Entonces no podemos subir las digitalizaciones de estos documentos porque todavía la propiedad intelectual lo impide.

Si hay investigadores interesados en obras concretas, en autores específicos, lo mejor es entrar en contacto a través de nuestra propia web para ver de qué manera podemos facilitar la información, contactar con los derechos habientes de las obras y plantear una línea de trabajo que, por nuestra parte siempre va a estar a favor de la divulgación y el conocimiento. No somos un archivo de una catedral del siglo XIX, donde lo tenemos todo guardado, limitado, al contrario, y más un repertorio como este, con el que nos sentimos de alguna manera también en deuda.

Ustedes han colaborado de manera muy significativa para el rescate de todo este patrimonio lírico. El archivo se mantiene vivo a través de exposiciones, conciertos, colaboraciones…, pienso en especial en la puesta de la Cecilia Valdés en 2020 del Teatro de la Zarzuela.

Bueno, en realidad hay que decir que la Cecilia Valdés del Teatro de la Zarzuela, no fuimos nosotros quienes ofrecimos los materiales de orquesta. No conservamos los materiales de Cecilia Valdés. Si funcionamos como intermediarios entre el Teatro de la Zarzuela, que es el teatro con el que tenemos más relación, por pura lógica. Nuestra directora, Mariluz González Peña, al final, como decimos aquí, movió “Roma con Santiago” y sí se localizó una edición de Cecilia Valdés, moderna, práctica, gracias a la cual se pudo representar.

Además, era la versión definitiva de la obra, con todos los números que a comienzos de la década de 1960 el maestro Gonzalo Roig incorpora como versión definitiva en dos actos. Pero como digo, por ejemplo, de Cecilia Valdés nosotros no conservamos fuentes. Pero sí, claro, somos un archivo, pero a la vez, como dices, estamos totalmente vivos porque todas las temporadas de orquestas y teatros que quieren representar o interpretar el repertorio que nosotros aquí conservamos, pues otro copista y yo nos ocupamos de copiar todo esto con un software informático que se llama Finale. Ahora va a cambiar, se va a llamar Dórico y estamos haciendo edición musical, poniendo todo esto en limpio.

Llevo varios meses trabajando en una zarzuela de Emilio Arrieta que no se representa desde 1890 y se va a interpretar el año que viene en el Teatro de la Zarzuela. Es que claro hoy en día no puedes servir fotocopias de estas fuentes manuscritas. Los músicos ya no leen manuscrito aquí en España. Yo sé que en América son mucho más de la vieja escuela y tienen más práctica de tocar, vamos, con papeles. Aquí los músicos se han vuelto muy exigentes y ya lo quieren todo digital, entonces hacemos todo en copias digitales modernas.

Pensando en la amplitud de este archivo… la sección lírica abarca hasta el siglo XX, pero luego tenemos, además, otras secciones con fondos musicales impresionantes y contemporáneos…

Sí claro, en la entrevista estamos centrándonos en teatro lírico, pero tenemos que pensar que este archivo, el archivo de la SGAE, además de la sección lírica tiene un archivo que se llama sinfónico. A pesar de su nombre, también incluye música de cámara, canción de concierto, música de cine. Es un archivo plenamente vivo. De la misma manera que al archivo lírico ya no entra nada, digamos, porque los compositores de hoy en día de ópera o de musicales, suelen gestionar ellos mismos sus materiales con editoriales privadas, en muchas ocasiones. Pues en el caso de la música sinfónica sí siguen entrando muchísimas obras y muchísimos músicos latinoamericanos, cubanos, son socios de SGAE y registran sus obras y quedan aquí depositadas y por supuesto están a disposición de los investigadores.[3]

¿Hay alguna manera de que estos fondos puedan ser escuchados, disfrutados en la escena? Tienen manera de preparar recitales, conciertos…

Siempre que se nos pregunta sobre la posibilidad de la representación de zarzuela cubana, evidentemente somos conscientes de las dificultades para acceder a la documentación que está en Cuba, pero siempre que podemos decimos acá teneis La Virgen Morena de Grenet, Yo soy tu y La niña Mercè de Simons. Es verdad que quizá no son los títulos más reconocidos de ese panteón de la zarzuela cubana, como tú decías, pero no solo por la facilidad de que conservamos las fuentes completas y podemos preparar una nueva edición para que se represente, es que además son obras muy interesantes y valiosas. Siempre que podemos abogamos por estos títulos porque para nosotros sería un placer poder facilitar las cosas ya que tenemos aquí todas las fuentes es muy fácil, sentarme en unos meses en el ordenador, picar las notas, preparar un material de orquesta y que el Teatro de la Zarzuela o cualquier otro teatro quisiera representar uno de estos títulos.

A manera personal con qué compositor o periodo te identificas más, como investigador de autores cubanos, ¿con cuál sientes una identificación especial?

Pues de manera personal y casi espiritual indudablemente con Ernesto Lecuona. Me parece que es un compositor que en la historia de la música universal ocupa un lugar absolutamente a la altura de Gershwin o de Alonso en el caso de España. Creo que es un compositor que, si se conociese bien su música afuera y es verdad que toda su música para piano que es de una calidad excepcional está grabada, pero creo que obras como Rapsodia Negra, Rapsodia Cubana, Rapsodia Argentina, si eso la gente lo conociera más y se interpretase más, creo que muchos aficionados de la música clásica quedarían muy sorprendidos.

Es una lástima porque creo que es un autor que quizá por esas idas y venidas constantemente de Cuba a España y luego quizás por haberse alejado desde 1959 completamente de la Revolución, ha tardado muchos años en ser recuperado en aquella otra orilla y luego también aquí se le vio un poco ajeno porque era un compositor de Cuba, aunque sabemos que el nació en una Cuba que todavía era provincia española como el propio Gonzalo Roig.

Lecuona es un compositor tremendo, no solo por su inspiración melódica sino por su absoluta intuición teatral, cuando escuchas una partitura como El Cafetal o como Rosa la China, te quedas con la boca abierta y dices, pero, ¡cómo esto no se está grabando, interpretando y representando constantemente! ¡Pero bueno, aquí estamos!

*Esta entrevista fue posible por la invaluable gestión de Pedro Gómez Manzanares, quien facilitó nuestra visita al archivo SGAE. Expreso también mi más profundo agradecimiento a Mariluz González Peña, Directora del Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE, y a Enrique Mejías García, editor y musicólogo, por su generosa colaboración y apoyo para la entrevista.

[1] Alejo Carpentier se refiere en varios artículos periodísticos publicados en las revistas Social y Carteles al éxito de Simons en París y, en particular, a la opereta Toi, c’est moi.

[2] Entre 1931−1936 la Compañía de Manuel Suárez y Agustín Rodríguez, con Gonzalo Roig y Rodrigo Prats como directores musicales forjo el período glorioso del arte lírico cubano en el Teatro Martí. Durante la temporada subieron a escena 379 zarzuelas, incluidas las antológicas Cecilia Valdés, Amalia Batista y Rosa la China. Ver Enrique Rio Prado, La Venus de bronce : Una historia de la zarzuela cubana, Ediciones Alarcos, 2010.

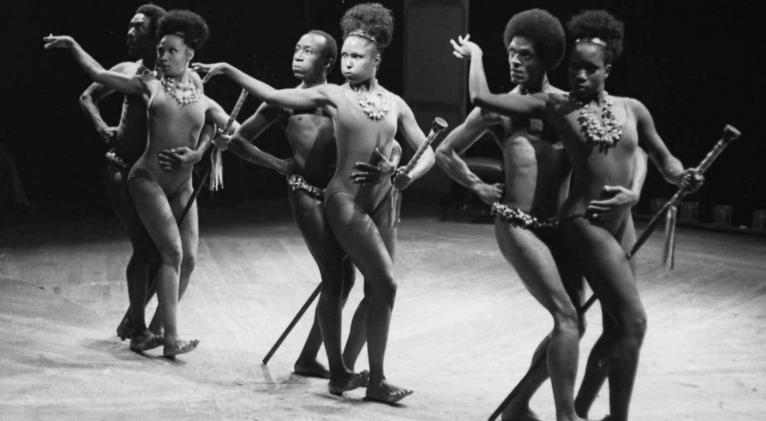

[3] Entre los artistas cubanos que forman parte de la SGAE en los últimos años, podemos citar a los músicos José María Vitier, Silvio Rodríguez, Samuel Formell, el cineasta Fernando Pérez, el coreógrafo Alberto Méndez y el escritor Senel Paz, entre otros.