Por Enrique Río Prado

Corren las últimas décadas del siglo XIX. En la manigua cubana los mambises se baten contra las fuerzas españolas, las poblaciones del interior padecen la cruda reconcentración impuesta por el sanguinario capitán general Wenceslao Weyler, que aísla las ciudades del campo cercando la entrada a aquellas con la finalidad de impedir cualquier comunicación con los insurrectos.

En la capital, sin embargo, los diarios intentan reflejar una atmosfera de tranquilidad cuando expresan:

“la animación habanera está concentrada en dos cosas, en los teatros y los paseos… Excepción hecha de Payret, hay noches en que están abiertos todos los teatros de la capital …»[1]

Junto a las grandes salas abiertas, con el Tacón, el Albisu, el Irijoa, se hallan pequeños espacios dedicados a presentar obritas breves, escritas generalmente para la ocasión por compañías de actores que cultivan el género bufo cubanos, con sus mulatas, sus negritos y sus gallegos, nombre genérico que se da en el teatro a todos los peninsulares radicados en la isla, sean o no nacidos en Galicia.

Entre las compañías de bufos más famosas de aquella convulsa época, se destacan particularmente la de Miguel Salas, y la de su rival Gonzalo Hernández que consiguen presentarse en los escenarios de Irijoa y Albisu y estrenan notables piezas de aquel género tan popular, como son los títulos Mefistófeles, La mulata María y El brujo, las tres en 1896.

Las funciones de aquellas compañías tenían una estructura fija, integrada por tres tandas diarias de una hora de duración. Al final de cada una, animaban la espera al inicio de la próxima sesión algunos números de variedades, también de género criollo, como el famoso zapateo cubano, bailado por El Guajiro de Managua y la esperada tanda de guaracheros, intérpretes de aquellas canciones típicas, que se convertían en números de moda apenas se estrenaban y eran editadas inmediatamente después por la casa Edelmann o la de sus sucesores López y Vandergutch. Incluso, en 1882 fue publicada una antología con la letra de aquellas canciones.[2]

El compositor Natalio Galán en un importante estudio sobre la música cubana[3] define el género, traído —según sus investigaciones— como ritmo bailable desde las Islas Canarias. Y en su proceso de aplatanamiento en nuestras tierras, —observa este autor— la guaracha va perdiendo su carácter danzario hasta convertirse en pieza más bien cantada, con una letra “burlona, irónica y crítica hasta la difamación”, [4] de carácter eminentemente escénico y una marcada preferencia por los temas eróticos y políticos.

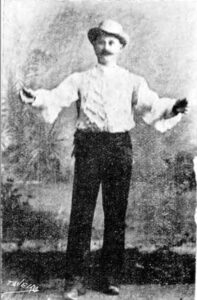

Un gran músico cubano de la época ofrece una gráfica descripción de los guaracheros “vestidos de blanco; ataviados, ellas con vistosos pañuelos de colores y almidonados vestidos, y ellos con el característico jipijapa, la camisa de abullonadas mangas y el pañuelo en la diestra …”[5]

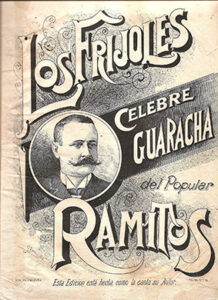

A mediados de la última década del XIX brilla con singular maestría el cantante Ramón Ramos, más conocido por Ramitos, al frente de su grupo integrado inicialmente por cuatro músicos y más tarde por cinco, que se presenta en el teatro Irijoa, con la compañía de Miguel Salas. Su interpretación de la guaracha Los frijoles, lo catapulta de inmediato a la fama.

Hacia 1980, Rine Leal rescata su figura refiriendo que “los guaracheros son criticados duramente hasta que Ramitos lanza el número de moda con Los frijoles de Enrique Guerrero, que es rápidamente grabado en el fonógrafo Edison y que es una de las primeras (sino la primera) grabaciones [sic] de nuestra música popular.”[6]

En época tan temprana como 1894, la revista El Fígaro le dedica una crónica en la columna titulada “Los pequeños (galería de seres mínimos)”:

[…] el traje añañigado del guarachero parece ennoblecerse cuando él lo viste, porque en esa guaracha de Los frijoles, todos, absolutamente todos los que la escuchan por primera vez, como los que la saborean sin cansarse de oírla, el músico como el profano, el jornalero como el atildado aristócrata, la costurera como la dama, el joven y el viejo, el criollo, el peninsular, el africano y el extranjero, sienten en sí mismos la revelación del arte y se dejan seducir por el encanto del artista. […]

Las orquestas [la interpretan], el fonógrafo la recoge en sus tubos [sic];[7] el pueblo la repite silbándola y canturreándola; y en cuantas ocasiones la escucha el público en los teatros es aplaudida y aclamada.

Más aún, en vano han pretendido los cantadores aprender y ejecutar esa música, es tan suya, tan genuina y legítimamente suya, que todos se estrellan contra la imposibilidad de imitarla. […]

Del pequeño Ramitos solo se recordará cuando muera alguna apagada y casi inaudible reproducción de Los Frijoles, olvidada en la misteriosa caja del fonógrafo.[8]

Una somera revisión de la prensa plana de la época,[9] refleja la popularidad que va conquistando esta singular figura a medida que avanzan aquellos tan lejanos años :

El 5 de febrero de 1896 es objeto de una función de beneficio en el teatro Irijoa, en la que se representa la obra Mefistófeles, con la interpretación del negrito Benito Simancas, otra gran figura del género. Al mes siguiente (9 de marzo) participa en el beneficio de Susana Mellado “cantadora de guarachas”, interpretando la canción La perla, junto a la beneficiada, Adolfo Colombo, García y Virgilio.

En el fondo del mar nació la perla

Y en alta roca la violeta azul

Y en las nubes las gotas de rocío

Y en mis ensueños, en mis ensueños, tú…

El 3 de julio, en ocasión de otro beneficio a su favor, interpreta la guaracha Los frijoles en francés, [10] señal de la extremada popularidad que va conquistando el número y lo convierten en la máxima atracción de los programas. En septiembre es anunciado como “el sin rival Ramitos”, al intervenir en el beneficio de Barreiro, autor de El brujo, pieza estrenada meses atrás en el teatro Albisu. Al año siguiente, después del fallecimiento de Salas, pasa con sus músicos a la compañía de Simancas, que logra presentar en el Gran Teatro de Tacón sus grandes éxitos Mefistófeles y La mulata María, entre julio y agosto.

En octubre de 1898 recibe otro homenaje siempre en el Irijoa y en marzo del siguiente año, inmediatamente después del cese de la dominación española en la isla, interviene en una función dedicada al generalísimo Máximo Gómez. En ese mismo mes (14 de marzo[11]) actúa en el teatro Cuba, de Galiano y Neptuno, con la compañía de Rafael Palau, que le dedica su zarzuela Las mulatas, en una función extraordinaria concebida como homenaje al “más popular de los guaracheros de La Habana”. Ramitos estrena en dicha ocasión la guaracha La serenata y entre otros números de un extenso programa se baila el zapateo cubano por La Camagüeyana y “el chiquito de la bulla”.

En abril de 1903 recibe otro beneficio, donde se le sigue nombrando “El más popular de los guaracheros de La Habana”. Colabora también en este homenaje con su número del zapateo, La Camagueyana acompañada esta vez por “el popular Santiaguero”.

Tres décadas después de aquella época dorada del teatro bufo, la figura de Ramitos se había perdido en la memoria de generaciones pasadas. A fines de los años 20, María Cervantes (1885-1981) actualiza su nombre y el número que le dio la celebridad y lo deja grabado para el sello Columbia.[12] Ya en el ocaso de su vida, la hija del autor de nuestras icónicas danzas para piano en el siglo XIX, en ocasión de un memorable concierto ofrecido en la sala del Museo Nacional de Bellas Artes en 1968,[13] después de interpretar varias composiciones de su padre y a modo de premonitoria despedida, concluye con la guaracha Los frijoles —que convirtió en una verdadera creación—, suscitando el estruendoso aplauso de un público emocionado.

A los frijoles, caballero

Que no hay quien los cante como yo

Vendiendo platano,

calabaza amarilla y quimbombó…

Notas:

[1] Enrique Fontanills. «Crónica», en El Fígaro, 12 de junio de 1898, p. 282.

[2] Guarachas cubanas. Curiosa recopilación desde las más antiguas hasta las más modernas. La Habana, 1882.

[3] Natalio Galán, Cuba y sus sones. Pre-textos [Valencia, 1997], capítulo XI, p. 301-321.

[4] Ídem, p. 302.

[5] Eduardo Sánchez de Fuentes. El folk-lor en la música cubana. Imprenta El siglo XX, La Habana, 1923, p. 92-93,

[6] Rine Leal. La selva oscura. Ed. Arte y Literatura. La Habana, 1982, tomo II, p. 315

[7] Se refiere a los cilindros de cera, primeros soportes de grabación del sonido.

[8] Felipe López de Briñas, en El Fígaro, 4 de febrero de 1894, p. 43.

[9] En los diarios El Triunfo, El País, La Voz de Cuba y La Unión Española.

[10] Rine Leal, op. cit., p. 409.

[11] Diario de la Marina, 14 de marzo de 1899, p. 4, col. 3.

[12] Columbia 3582-X (10-in. double-faced (Export markets))

[13] María Cervantes 1968. Documental Cubano #112 – YouTube

En portada: El teatro Irijoa, a fines del siglo XIX. Tarjeta postal.

Imágenes: Archivo Digital Río Prado