Por Omar Valiño

Invitado a participar en estos días, por su director Alberto Sarraín, del proceso de montaje de Manteca, la célebre obra del dramaturgo Alberto Pedro Torriente, reafirmo su imponente actualidad y admiro condición poética y la pericia técnica de su autor para conseguir un valiente, delicado y fructuoso diálogo con la platea.

En el intercambio con los dos elencos, integrado por respetados actores y actrices de las tablas y los medios del país, se desata el aluvión de recuerdos sobre el estreno absoluto hace 30 años. En medio de las condiciones durísimas de 1993, el teatro cubano generó un puñado de espectáculos imborrables en los cuales memoria, realidad y presente discutían la nación desde la escena.

Recordé, en particular, una función en la entonces Sala Alternativa (hoy Tito Junco), del Brecht, donde se fundía en el espacio escénico la propia escenografía de la obra con los artefactos de viejas puestas que habían habitado ese lugar de la mano de varias agrupaciones y, sobre todo, del rastro del Teatro Político Bertolt Brecht.

Elocuente significación en el tránsito que autor y directora de la pieza, Miriam Lezcano, habían hecho del «Político», como se le decía, a Teatro Mío, uno de los proyectos fundacionales de la renovación teatral del segundo lustro de los 80 en Cuba. Así lo vi entonces:

En Manteca también se creaba, de otro modo, una condición ritual. Pero la ritualidad se asentaba en la cotidianidad como punto de encuentro de toda la vida social. Las connotaciones simbólicas aparecían en esta puesta en escena muy vinculadas con la existencia/resistencia heroica del común de los cubanos. La escritura de la obra lograba rebasar, sin embargo, la chatura de una descripción reproductiva de esa vida. El verbo y el diálogo entre los hermanos resultaba atravesado por toda la densidad y profundidad del espacio social cubano. «Manteca» brindaba una imagen transformada de la Isla, en dos planos: por un lado, la acumulación de una cultura de las cosas, planetaria e integradora, que llegaba hasta el plato de arroz colocado en la mesa; por otro, la crisis desatada en el interior de ese sistema establecido por las transformaciones acaecidas en el mundo.

Así, la isla era comprendida e interiorizada como Isla, como realidad a-islada, dentro de la nueva configuración globalizadora. La manteca, más que símbolo asociado antaño a la droga y por tanto referenciado como un posible nihilismo resultante de la crítica existencia cotidiana, era metáfora de un aislamiento no buscado. Los personajes reclamaban manteca, un producto preterido por su daño a la salud en tierras primermundistas, pero de imprescindible necesidad para la dieta nacional. El contraste quedaba notoriamente establecido. Los hermanos, aun en medio de sus conflictos, salvaban la familia igualándola al espacio mismo de la patria. Al cerdo asesinado debería sobrevenir otro, que cuidarían entre ellos. No había posibilidad de «importar» la manteca, la diferencia sería posible únicamente si el nuevo cerdo era criado por nosotros mismos. La familia, el gran tema del teatro cubano contemporáneo, tenía otra salida, se juntaba alrededor de lo por venir, en buena medida resultado de su propio trabajo. A la disolución de la familia en Electra Garrigó, a su parálisis en Aire frío, a su conflicto frente a un nuevo orden social en La casa vieja, a su irresoluble destino en La noche de los asesinos, la continuaba la unión crítica en la diferencia, de Manteca.

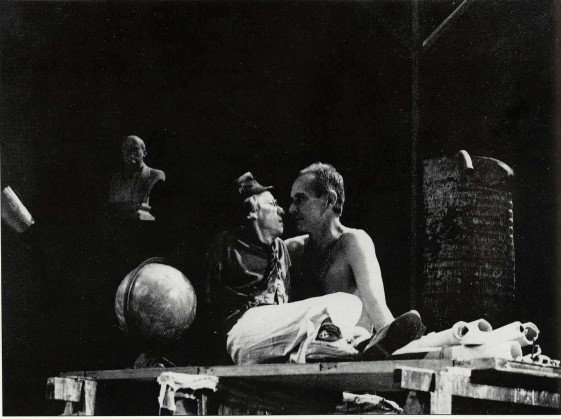

Foto de portada: Lessy Montes de Oca. Tomada de la revista ADE teatro