Por Esther Suárez Durán

En el prólogo a la edición cubana de Cuentos negros de Cuba (1940), obra de su cuñada Lydia Cabrera, Fernando Ortiz relaciona la aparición del libro y el interés de su autora por el tema de las tradiciones afrocubanas con su propia búsqueda y obra. Afirmación que se encargaría de desmentir, con maneras gentiles y tono firme, Cabrera en una entrevista muy posterior, sobre los años 70, frente a la profesora e investigadora Rosario Hiriart (Lydia Cabrera: vida hecha arte, Madrid-Nueva York, Torres, 1978.)

Cabrera siempre ha declarado que su interés por las culturas de los negros en Cuba comenzó cuando estaba en París, estudiando pintura, a finales de la década del veinte del pasado siglo. Entre sus estudios de las religiones y mitologías asiáticas, que le apasionaban, y el descubrimiento por Europa de las culturas negras Lydia sintió el primer sacudimiento. Recordó su infancia, las historias fantásticas de los negros que trabajaban en su casa y que creían en todo aquel mundo mágico y maravilloso a pie juntillas y salieron sus manuscritos de los Cuentos negros …que, aunque escritos en su lengua natal, no obstante su dominio del francés, como ofrenda para su amiga enferma, la escritora venezolana Teresa de la Parra, quien se trataba y recuperaba en Europa, fueron a parar a la Editorial Gallimard de manos del excelente traductor y amigo Francis de Miomandre quien, obviamente, se encargó antes de ponerlos en lengua gala.

Fue un suceso en el París del 36 en un clima donde –ya se puede suponer—todo lo relacionado con África resultaba de interés, inicialmente por su novedad, aunque luego se impuso la belleza. Pero la atmósfera bélica se hizo evidente y Lydia regresó a La Habana dos años después decidida a saber – ahora sí muy en serio—cuánto de aquellas culturas africanas que habían viajado a la América, y especialmente, a Cuba en virtud del intensísimo comercio de esclavos sobrevivía en los descendientes que habitaban en la Isla.

Como bien sabe todo aquel que se interesa por las mitologías y el mundo espiritual primario de los pueblos, existe como un sustrato común que se comparte, historias y protagonistas con cierta semejanza a la vez que nombres y algún otro rasgo distinto. El dominio de las mitologías orientales avivaba la curiosidad en Lydia mientras le permitía una comprensión distinta del acervo afrocubano. Completaba a la investigadora su formación pictórica, su manejo del universo de la imagen.

El establecerse en el barrio de Pogolotti, en Marianao, en la Quinta San José, propiedad familiar de su compañera de vida a partir de esos años, la historiógrafa y archivera María Teresa de Rojas, la acercó físicamente a valiosos informantes. Otros de similar importancia los halló en diversas zonas de la capital y de toda la isla, en particular Matanzas y Trinidad. Su trabajo de campo no tenía barreras.

La recogida de toda la información posible, su preservación y socialización se convirtió en el centro de su vida. Sin conocer – a fondo—al hombre negro no se comprendería a Cuba que, en efecto, era un crisol de culturas.

Empleó dos vías fundamentales para la preservación: la escritura de todos los testimonios reunidos y, en cuanto fue posible, gracias al dispositivo de grabación de audio de una amiga, la grabación de la música y los cantos litúrgicos.

A mano llenó de notas libretas de todo tipo tomando la declaración de primera mano, sin juicios y valoraciones de su parte, cual testigo mudo del diálogo entre el pasado y el futuro; entre la fuente viva y el lector posible de mañana.

Todo ese esfuerzo se reveló de un tirón en esa obra esencial que es El monte, cuya primera edición apareció en 1954 gracias a la empresa editora C.R (Cabrera-Rojas) que había tenido la precaución de montar la antropóloga junto con María Teresa, consciente de las dificultades editoriales comunes en la vida cultural del país y de los prejuicios activísimos contra la población negra, sus asuntos religiosos y su mitología.

El monte fue un real suceso de cultura que dejó a muchos atónitos. Resultaba admirable y a la vez sorprendente por su vastedad y su carácter un tanto informe, además de su polifonía. Era una obra abrumadora. Ha transcurrido el tiempo y ha variado, en cierta medida, la actitud de la sociedad en torno a los temas del libro y, no obstante, cada vez que se produce una edición constituye un acontecimiento. Es, sin duda, una obra de culto.

Influyó no solo en proporcionar una mirada transparente a las culturas que, hasta ese instante socialmente revelador, se tenían por misteriosas, cerradas, carentes de valor, sino que, además estableció un nuevo modelo de socialización de la información de cara a los antropólogos. Una modalidad donde el investigador desaparece para dar voz únicamente a los reales protagonistas. Es un libro de ellos, tal y como deseaba su artífice.

Otras entregas posteriores de la investigadora fueron ocupándose de todas las zonas habituales en que se expresa el folclor, como es el caso del refranero, del herbolario medicinal, además de un estudio de la relación que guardan estas culturas y sus religiones –yoruba y bantú—con la fauna.

Entre su literatura de ficción se enlistan Cuentos negros de Cuba; Por qué…; Ayapá, cuentos de jicotea y muchas narraciones que no han sido recogidas en formato de libro.

El trabajo investigativo realizado dio lugar, además de El monte, a Yemayá y Ochún; La laguna sagrada de San Joaquín; Refranes de negros viejos; Anagó, vocabulario lucumí; Vocabulario congo: el bantú que se habla en Cuba; La lengua sagrada de los ñáñigos; Otan Yyebiyé, las piedras preciosas; La sociedad secreta Abakuá; Anaforuana (ritual y símbolos de iniciación en la sociedad secreta Abakuá); La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje; Itinerarios del insomnio: Trinidad de Cuba y Regla de Congo, Palo Monte Mayombe además de varios artículos publicados en revistas.

Tal y cómo nos advierten los profesores de lenguas que “debemos llegar a pensar en el idioma” para conseguir su dominio o al estilo del actor que busca ponerse en los zapatos de su personaje y crear una empatía para interpretarlo mejor, Lydia Cabrera se propuso “pensar como los negros”, al partir de reconocer la diferencia enorme entre esas dos civilizaciones que se habían encontrado siglos atrás.

Esta ha de haber sido una de las razones por las cuáles le pareció ociosa e inoportuna la voz del antropólogo presentando, evaluando o acotando observaciones junto al testimonio de sus informantes. Una postura y un modo inusual para la antropología de la época comprendida entonces por muy pocos, entre ellos – por fortuna– una autoridad como Roger Bastide, y compartida solo por alguien como su amigo antropólogo y fotógrafo Pierre Verger (París 1902- Bahía1996) que se adentró tanto en “el monte”, que se inició como hijo de Changó en Bahía, Brasil, y luego en África y llegó al grado de Babalao.

Lydia salió de Cuba en julio de 1960. No se avino al cambio político que se inició en el país en enero de 1959. Pensó instalarse en España –una idea que acarició por varios años a partir de esa fecha— pero ni la economía ni la salud lo permitieron, aunque pasó allá alguna temporada. Finalmente se instaló en Miami, Estados Unidos, aunque nunca pudo reconciliarse con el medio cultural en el sentido más amplio del término.

Excepcionalmente encontraba algún afrocubano con quien valiera la pena intercambiar, su trabajo de campo terminó al salir de Cuba. El corte resultó tan profundo que se mantuvo por diez años sin escribir, con la vida trastocada. Al fin pudo regresar a la escritura y también a la pintura. Pintaba sobre piedras. Todo lo que escribió a partir del setenta venía de su prodigiosa memoria, su enorme cultura y, sobre todo, de sus impresionantes libretas de notas.

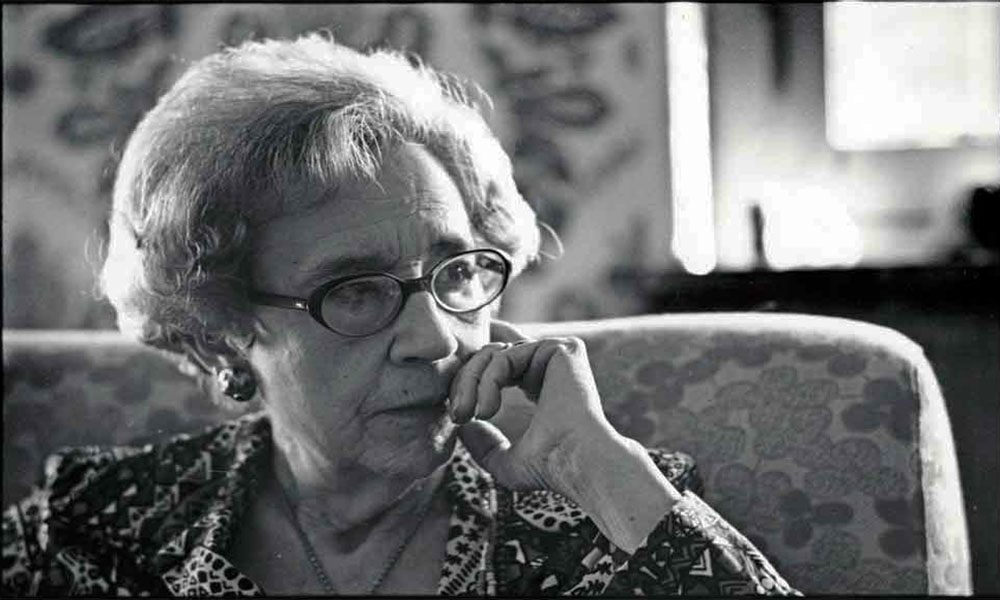

En 1991 dejó este mundo al que había venido el 20 de mayo de 1899. Contaba ya con noventa y dos años. Sin dudas el monte y las disímiles criaturas que lo habitan acogieron como se merecía a la diligente, respetuosa y sensible estudiosa del rico acervo afrocubano.

Tomado del Periódico Cubarte