Por Enrique Río Prado

A inicios de la pasada centuria, en gran parte del orbe transcurren los años de las diversiones y la vida frívola. Es la época —la belle époque— de las varietés, de la sicalipsis, de los teatros picarescos. La Habana, para no ser menos que París, tiene su Moulin Rouge,[2] pero tiene también su Alhambra, a semejanza de otras capitales europeas. Siempre ese síndrome intelectual o social que nos lleva a la imitación, y que Mañach acuñara en categoría histórica como «Fenómeno típicamente colonial [que] traduce el complejo colectivo de timidez […], norma primera y generalísima de la expresión cubana […]».[3] Los espectáculos musicales serán la vía ideal de recepción y propagación de estos novedosos estilos de vida displicente. La capital cubana tiene ganada fama de ciudad cosmopolita —todo lo cosmopolita que pudiera ser una ciudad caribeña— y el artista europeo sabe que Cuba pagará generosamente sus contribuciones al entretenimiento. Uno de los géneros musicales que mayor difusión alcanza por estos años, junto a la opereta y la revista, es el cuplé español. El vocablo deriva del francés couplet, que significa copla, y el término galo se usó en la Península para marcar su carácter picaresco.

Los cuplés arribaron a Cuba en las voces de las vedettes, llamadas también cancionistas, quienes amenizaban los intermedios de los espectáculos de variedades y de proyecciones cinematográficas en los salones de cine surgidos en La Habana por aquella época. Al pasar a los teatros de hombres solos[4] —Alhambra, Molino Rojo, Armenonville, Modernista, Alaska— el contenido de estas canciones devino un tanto insinuante, atrevido, y así progresivamente hasta adquirir un doble sentido tan rojo como el molino del teatro, que dio en llamarse estilo sicalíptico.[5] Títulos como La vaselina o El enchufe dan fe de esta impactante gradación cromática, que indudablemente ganaba en intensidad según el lugar donde fuera interpretado. De inmediato el nuevo género se introdujo en aquellas zarzuelas con visos de opereta (La corte de Faraón) o de revista (La gatita blanca). Una de las más famosas cantantes de estos primeros años fue la española María Conesa (1882-1978), quien debutó en el teatro Albisu en noviembre de 1907, interpretando precisamente el último título «con un éxito arrollador. Su modo de bailar y la gracia picaresca con que cantaba los cuplés de La gatita blanca hicieron a los mexicanos bautizarla con el apodo de ‘La Gatita’».[6] Radicada en el país azteca, regresó múltiples veces a La Habana durante las dos décadas siguientes y en 1928 al verse envuelta en un escándalo de corrupción y contrabando de joyas y sedas, encontró refugio en la capital cubana antes de retornar a España.[7]

Sin embargo, el auge de la sicalipsis en toda Cuba alcanzó su punto culminante en 1909 con la fulgurante aparición de La Bella Chelito. Su debut en el teatro Payret, en febrero de aquel año, hizo escribir a un cronista:

Si en el pórtico de Payret hubiera un letrero que con grandes letras dijera solo para hombres quizás brotarían de nuestra pluma algunos elogios para […] la debutante de anoche. Estos elogios estarían dedicados al lujo de la artista, a su finura de formas y aun a su picaresca desenvoltura. No le censuraríamos el tener poca voz e incolora, porque a una coupletista de 20 centavos entrada y luneta no puede exigírsele lo que a una ex-diva de a cuatro pesos por concierto. / […] Tres couplets cantó la debutante. […] / Como extra, bailó la «Farruca» con movimientos destemplados […]. Únicamente cubría su busto una blusa […] de una delgadez inverosímil y de una transparencia extremada. / […] La debutante de anoche […] no debe ser vista ni oída por las damas y menos aún por las niñas. No es porque lo digamos nosotros, lo dijo el Gobernador de Barcelona, prohibiendo el couplet de «La pulga» y clausurando el teatro donde trabajaba la Chelito […]. [8]

Llamada en la vida real Consuelo Portela, la Chelito se declaraba nacida en la ciudad cubana de Placetas, en el año no confesado de 1885.[9] Había debutado a los quince años cantando en el París-Salón de Madrid y de inmediato conquistó los primeros planos de la popularidad y una reputación escandalosa interpretando sus cuplés picarescos, entre los que se destacaban Ande el movimiento, La noche de novios, El lunar, Las pantorrillas, Cojera de amor, La sultana, La vaselina, El enchufe, El saca corcho y La pulga. La letra del último describía la comezón producida por el pequeño insecto en la escultural «anatomía» de la artista y los afanes de esta por librarse de la consecuente molestia al sentirla recorrer las zonas más estratégicas de su cuerpo.

La pulga

Me parece que tengo una pulga

Sí. Sí, la maldita!

Corretea por todo mi cuerpo

Y me hace cosquillas

Y hasta a ratos la muy condenada

Se para y me pica…

¿Te luciste, tonta, por buscar refugio

En la pantorrilla?

¡Ah, rabia!, de nuevo salta, pica y corre,

Saltó de la liga

Cuando de entre mis dedos creía cogerla

¡Maldita, maldita!

Pero ya la tengo y ya podré ahora

Dormirme tranquila

Presa entre mis uñas queda reventada

Por ser atrevida.

En realidad, este texto no permite deducir todo el alboroto que ocasionó en su momento. Se dice que al interpretarla «se dirigía al público con soberana picardía e incitaba a que entrase en su juego: ‘Mire usted detenidamente, caballero, ¿la ha visto usted? ¿por aquí?’ Y le señalaba sus ingles. ‘¿Por aquí?’ Y le señalaba sus pechos».[10] Después de aquel debut habanero en el Payret, es contratada por la empresa del Molino. Allí logra desplegar a plenitud sus cualidades y talentos al par que muestra su jugosa «anatomía». Las actuaciones de esta vedete en dicho escenario repercutieron durante varias décadas en el ámbito nacional y le valieron al teatro el apelativo de «Templo de la sicalipsis». En marzo de 1909 los diarios publicaban que la actriz se había visto obligada a pagar una multa de 20 000 pesos por el escándalo público que provocara durante una representación. Después de aquella primera temporada en La Habana, la artista realiza una gira por distintas ciudades de la República durante los meses de verano. En junio debuta en Santa Clara, presentándose inicialmente en el Variedades, de la calle Villuendas, para pasar luego a ocupar el escenario de La Caridad, no sin la oposición de buena parte del público femenino[11]. A su regreso a la capital, reaparece en el Molino Rojo en el mes de octubre. Terminado el nuevo contrato, debuta con igual éxito en el Alhambra, luego realiza fugaces apariciones en el teatro Nogueras, de Marianao y el Carral, de Guanabacoa, localidad donde fue nuevamente acusada de provocar disturbios públicos y multada por el inspector de espectáculos, quien «se asustó […] de ver a la simpática artista en el traje de sultana, que ha usado, sin sorpresa para nadie, en esta capital».[12] Algo después retorna con idéntica resonancia al teatro Payret. Poco antes de su partida definitiva, prueba fortuna con la opereta en el teatro Albisu al protagonizar el estreno en Cuba de La princesa del dólar, de Kalman.[13] E incursiona incluso en el arte dramático en el Payret con el título francés Zazá, de Pierre Berton y Charles Simon, acompañada por el actor cubano Gerardo Artecona y dirigida por el veterano don Pablo Pildaín. Al anunciar esta actuación, un cronista destaca que la Chelito «entre sus cualidades tiene la de ser discretísima y adaptarse al medio ambiente»[14]. Esta singular artista llegó a cobrar en la capital cubana un cachet ascendente a seis mil pesos mensuales, «el sueldo mayor que se ha pagado, en toda la redondez terráquea, a artista alguno que no pertenezca a la ópera o a la alta comedia»[15]. La cifra aumenta gracias a los valiosos obsequios tributados por su profusa corte de admiradores. Según Carpentier, en ocasión de su función de beneficio y despedida, «pensando que […] podía ganar infinitamente más dinero, […] se rifó a tanto la papeleta, y aquello fue un éxito fabuloso».[16]

Evidentes muestras de su apoteósico éxito habanero son los numerosos sainetes y revistas que se dedicaron a la vedette. El cuarteto de Raúl del Monte produjo Chelitomanía y Chelitoterapia, presentadas ambas en el Molino y en Payret. El Molino Rojo presentó El proceso de Chelito, Chelito en Bainoa, El triunfo de Chelito, Chelito en la playa y Anatomía de Chelito. Mientras que la compañía de Regino López estrenó en el Alhambra los títulos Chelito en el seborucal, Chelito en Remanganaguas, Chelito y su criado y Chelito triunfadora. El estreno del último título hace comentar a un cronista:

En Chelito triunfadora triunfa ruidosamente la gentil divette, que tanto ha sabido ahondar en las simpatías y en el afecto del público. Chelito fue aplaudidísima anoche. […] En la partitura se destacan tres graciosos números: El «couplet del saca corcho», «el chiribiri» y una parodia, chistosísima, del célebre septiminio de La viuda alegre. En el primero y en el último, la sugestiva Chelito realizó verdaderos derroches de gracejo, que le han valido una ovación merecida. No obstante, la nota más saliente de la velada fue el haber bailado Chelito, por primera vez, en compañía de Regino López, una rumba, ejecutada con innegable acierto.[17]

En sus últimos años, un periodista cubano la entrevista en su residencia madrileña y despierta sus recuerdos de la isla que la vio nacer. «Los hombres me trataban mejor [que las mujeres], pero nunca tuve quejas de nadie… Solamente de un periódico, que si no me equivoco se llamaba La Marina… Todos los días me insultaba… […]. Pero los demás periodistas me defendían […]». Y refiriéndose a las púdicas fotos mostradas por la artista, el reportero pregunta si «no hay […] más atrevidas», a lo que Chelito responde: «—No señor. Esa era la ropa que yo sacaba. […] —¿Con esa ropa hacía usted el número de buscarse la pulga? […] ¡Eso es mentira! ¡Yo nunca tuve esos bichos! […] Las que se buscaban la pulga eran cuatro alemanas que andaban por allá en esa época… ¡Yo nunca me busqué ninguna pulga!». Interrogada sobre sus amores, confiesa: «El hombre que yo más he querido fue un cubano y conste que no tenía nada que darme; al contrario: ¡tenía yo que prestarle, de vez en cuando, algunas monedas!», y recuerda a un inglés «que se enamoró perdidamente de mí [y] me regaló un día cuatro brillantes que puso dentro de la servilleta mientras desayunábamos. […] —¿A usted le gustó el inglés? —¡Me gustaron sus brillantes!». Al despedirse envía su mensaje a Cuba «la mitad de mi corazón» y a los cubanos: «Diga usted […] que los quiero mucho y que no me olviden».[18]

Indudablemente, la popularidad de esta artista repercutió durante mucho tiempo en toda nuestra capital. Sus actuaciones incentivaron mayor audacia en las intérpretes del cuplé sicalíptico. Estimuladas por el modelo, le surgieron innumerables imitadoras. Alguna hubo, incluso, que utilizara su mismo nombre artístico, como la Segunda Chelito o La Chelito Criolla.[19] Así, durante los años subsiguientes aparecieron en los escenarios cubanos un sinfín de «Bellas»: Bella Friné, Bella Camelia, Bella Crisantema, Bella Coralito, Bella Monterito, Bella Carmela, Bella Diana, Bella Pepé, Bella Desdémona, Bella Irma, Bella Diana-Rossina… Y aunque alguna de ellas logró ganar cierta celebridad, ninguna pudo opacar a La Chelito original, quien dejó con su partida un caldeado ambiente polémico en el entorno teatral capitalino, dividido a favor y en contra del género.

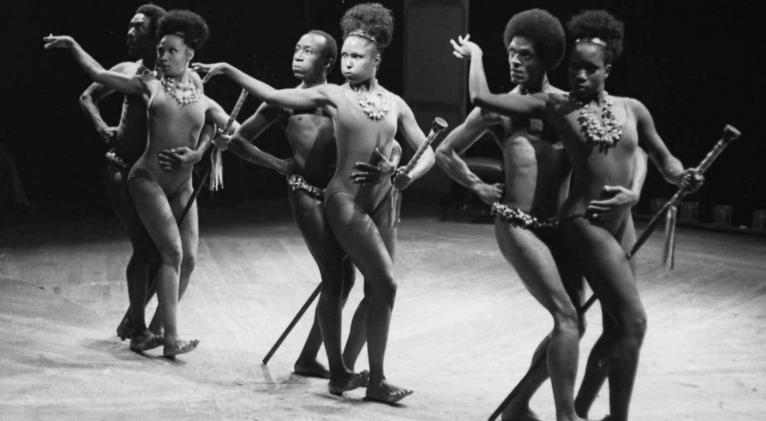

En portada: Bella Chelito, foto cortesía de Rolando Rodríguez Esperanza.

Notas:

[1] Este artículo forma parte del libro en preparación La Habana sicalíptica.

[2] El local que ocupaba dicho teatro a inicios del siglo XX, continúa siendo un espacio público de entretenimiento, la Casa de la Música, sita en Galiano y Neptuno, Centro Habana. Durante el siglo pasado cambió de nombre varias veces: Teatro Cubano (1923), Teatro Regina (1927), Radio Cine (1936) y cine Jigüe (1973).

[3] Mañach. Historia y estilo. Ed. Minerva, 1944, p. 117.

[4] Los teatros habaneros se dividían en aquella época en dos amplios grupos: aquellos “decentes, a los que podían asistir las familias” y “los de moralidad dudosa, destinados al público masculino”.

[5] El término sicalíptico, surgido en los primeros años del siglo XX, significa etimológicamente «obsceno». Corominas lo registra en su diccionario etimológico como compuesto del griego sykon, «vulva» y aleiptikos, «lo que sirve para frotar o excitar». Casares, en su diccionario, limita su definición: “Literatura erótica rayana con la obscenidad.” Sin embargo, la Enciclopedia Espasa Calpe insiste en su carácter artístico (estético) e ingenioso por el «atrevimiento del fondo y la elegancia de la forma» de las obras así denominadas, que se apartan de «todo aquello que está reñido con el arte y el buen gusto» y deplora que se confunda el término con la voz pornografía.

[6] Mª Luz González Peña, en Diccionario de la Zarzuela. España e Iberoamérica. Madrid. Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2006.

[7] Ver diarios habaneros El Mundo, Heraldo de Cuba y Diario de la Marina, entre el 2 de junio y el 26 de julio de 1928.

[8] Diario de la Marina, 16 de febrero de 1909.

[9] La Bella Chelito falleció en Madrid, España, en 1959.

[10] desdemitorrecobalto.blogspot.com/…/canciones-por-nuestras-vidas-anteriores _27.html

[11] Agradezco estos datos al investigador Rolando Rodríguez Esperanza, historiador del teatro La Caridad, de mi ciudad natal.

[12] El Mundo, 21 de octubre de 1909.

[13] Diario de la Marina, 21 de diciembre de 1909.

[14] Diario de la Marina, 6 de febrero de 1910.

[15] El Mundo, 4 de septiembre de 1909.

[16] Alejo Carpentier. La música en Cuba. Temas de la lira y el bongó, p. 340.

[17] El Mundo, 30 de octubre de 1909.

[18] Bernardo Viera y Trejo. «¡La Chelito! ¡Pensar que esta mujer estremeció La Habana!», en Bohemia, 10 de febrero de 1957.

[19] Chelito Criolla, en la vida real Inés María López (¿?-1939), alcanzó un envidiable éxito en el escenario del Alhambra durante las décadas de 1920 y 30. Aunque Eduardo Robreño la recuerda llamada Inés María Hernández, tomo su nombre de una relación de miembros fundadores de la Asociación Cubana de Artistas Teatrales, publicada en la revista El Artista, agosto de 1935.