Por Ángel Padrón Hernández

Aidita baila esta noche, me dice alguien, vuelve a Camagüey. “Aidita regresa, no nos abandonó”, y los ojos se me licuan de lágrimas. ¿Podría ser esto posible? Ibsen decía “yo no creo en milagros”, pero me niego y creo necesito creer que regresa, fervorosamente me aferro a la certeza de que ella vendrá porque no se regresa nunca al sitio del que uno nunca se fue. Donde hizo gloria.

Aidita jamás se marchó de aquí. Lo percibo en estos amaneceres melancólicos de prematuro invierno, si es que en esta isla nos damos en lujo de poseer esta estación; en el leve susurro de sus zapatillas de punta, que, como moribundas sin consuelo, desandan los adoquines, se adentran en nuestros callejones de relente permanente, se abisman en los mediodías soporíferos donde las puertas quedan entrejuntas para que los que habitan esta ciudad de ensueños hagan la siesta de la abulia.

“Bailará de nuevo Giselle”, vuelvo a escuchar. No lo creo. Pero como todo espejismo ejerce sobre uno una fascinación alucinante me aferro a la idea de que sí, que es cierto: Aidita está aquí. Regresó. Ella volvió con su perfume y su paso de princesa de un cuento de hadas. ¿Volverá a sentarse envuelta en la albura de vestidos de tarde en el rellano de la escalera del Teatro Principal, como cuando muy joven aún vino a esta ciudad de leyendas a convertirse luego ella misma en una de ellas?

La pregunta queda flotando en los meandros de mi corazón. La veo entonces desde el desgarrón oscuro de los recuerdos en su inolvidable Fille mal gardée, en aquel poema –que no II acto – de El lago de los cisnes que ella bailó junto a Jorge Vega, donde más que Odette se transmutó en algo indefinible, inatrapable, eternamente en fuga como una ola. Aparece en Aguffa hermosa, seductora, dueña del poder que ejerce sobre el cazador, o sublimada por su seráfica expresión de diosa, transmutada en Giselle, desojando de nuevo la margarita de sus nostalgias, haciendo las inolvidables “cuatro vueltas de attitude” que la catapultaron a la gloria de la grandeza.

Cierro los ojos y percibo que ella se acerca. Hermosa, como siempre fue y sigue siendo, soberana, aureolada por esa gloria inconsútil y soberbia de un talento que nadie le regaló, sino que supo conquistar a fuerza de sacrificios, hostilidades, de repetir y repetir un paso o una escena hasta conseguir la imperfección de lo perfecto.

Aida Villoch vuelve. Envuelta en la clámide del paso del tiempo, enhiesta, con su perfil perfecto de Madonna de Botichelli, con aquel hermoso arabesque que marcaba cada noche pretérita que el alma atesora. Vuelve a hacer aquella memorable variación de Paquita con su diadema de leyenda y las esmeraldas de su cuello tallado con magia enervante. Está en la escena. Los que la vimos hace años florecer como una flor de otro clima sobre el escenario de ese teatro Principal que la conoce de memoria, permanecemos trémulos desde la platea donde tejimos los sueños, ansiosos esperando sus vertiginosos giros, su eterno balance en Otelo, su desgarrador grito en El Mirlo Negro o aquella soberbia interpretación suya de tantos y tantos roles que supo bordar con la finísima y diáfana precisión de las estrellas. Hermosa siempre, bellísima, haciéndonos padecer la certeza de que la belleza es un abismo, una herida en el espíritu, un zarpazo perverso de eternidad, pero algo que nos es imprescindible para vivir.

Ya entra, el teatro se sacude de aplausos. Es ella, es Aidita, ha regresado del silencio y la duda, de la distancia distante, de las tantas ausencias que lloramos todos los días. Ahí está, de nuevo Aida Villoch eterna primera bailarina, mujer valiente, impertérrita para la que no existen los abismos ni los abrojos que bajo sus pies pudo poner la existencia. Regresa del olvido de algunos y se adentra en el eterno recuerdo de otros, muchos, muchísimos a los que nos dejó por siempre la huella inefable de su grandeza y talento. Ha terminado, El lago…, Paquita, Sinfonía Clásica, o Giselle. Comienza la ovación, ella está saludando con leves inclinaciones de cabeza, sonríe como si siempre fuera a sonreír y sigue acomodándose en nuestros corazones como esos recuerdos que nos hacen falta para seguir el camino lleno de zarzas de la vida.

Aida Villoch está aquí ahora, ¿no escuchan esa ovación de su público agradecido de su lealtad? Aida Villoch ha regresado, baila para nosotros esta noche irreal y evanescente, dulcísima cual aroma de jazmines al atardecer, poniendo un extraño susurro entre bambalinas, eterna ave y flor, piedra lavada, aurora quieta.

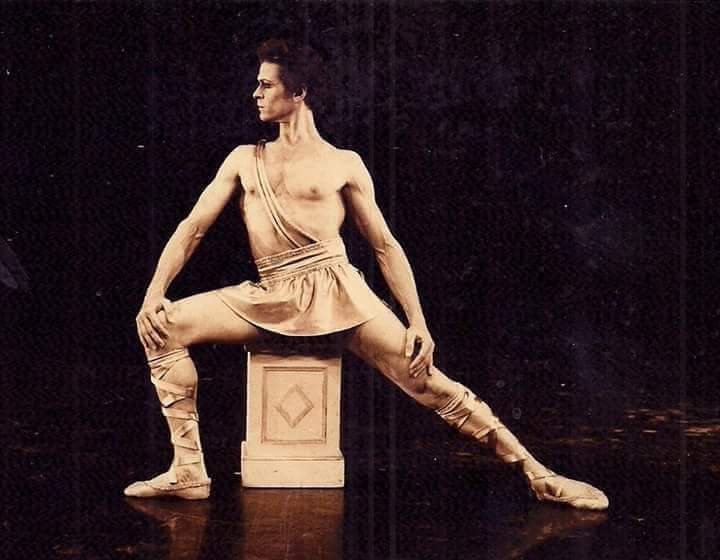

En portada: Aida Villoch y Jorge Esquivel en la escena de la locura de Giselle con el Ballet de Camagüey.

Fotos cortesía del autor